| 60年代のテレビ |

| 今では一家に一台あることが当たり前になっている時代ですが、テレビが作られた時のことやテレビがどのようにして普及したのか、当時どんなテレビ番組をやっていたのか? 思いつくまま、番組を集めてみました。まだまだ、いっぱいあるでしょうが・・・・・ |

|

テレビ番組の放送が始まったのは、1953年の2月1日です。勿論、最初のテレビ番組放送はNHKです。その年の8月28日に「日本テレビ」が開局しました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

『恐怖のミイラ』(きょうふのミイラ)は、日本テレビ系列で1961年7月4日から同年10月3日まで毎週火曜日の19:30 - 20:00に放送されていた連続テレビ映画。森下仁丹の一社提供番組である。大学で法医学を学んでいる野々宮雄作は、姉の家へ同居することになる。義兄である姉の夫・板野博士は考古学の権威で、家族にも内緒で助手の牧村と共に研究室に閉じこもって毎晩遅くまで秘密の研究をしていた。その研究とは、エジプトで発掘して持ち帰った古代4000年前のミイラを生き返らせるというものであった。ある夜、ついに2人の研究が完成してミイラは蘇生するが、ミイラは博士を殺害して研究所から姿を消す。  |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『ウルトラQ』(ウルトラキュー) は、1966年1月2日から7月3日まで、TBS系列で毎週日曜19:00 - 19:30(JST)に全27話が放送された、円谷特技プロダクション制作の特撮テレビドラマ。ウルトラシリーズ(空想特撮シリーズ)の第1作。武田薬品工業による一社提供番組でもあった。 万城目淳(星川航空パイロット)、戸川一平(パイロット助手)、江戸川由利子(毎日新報報道カメラマン)の主人公3人が、毎回遭遇する不可思議な事件を描く特撮SFドラマ。制作当初は、アメリカのテレビドラマ『アウター・リミッツ』(1963年制作)や『トワイライトゾーン』(1959年制作)を意識して作られた怪奇現象中心のドラマで、制作途中の方針変更で怪獣を中心としたドラマに路線変更された。本作品を起点として、後番組『ウルトラマン』に受け継がれた系譜はその後もウルトラシリーズとして、『ザ★ウルトラマン』を除く『ウルトラマン80』(1980年制作)までの作品群、及び『ウルトラマンメビウス』(2006年制作)へと続き、これらは同一世界の物語として描かれている。   |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『隠密剣士』(おんみつけんし)は1962年10月7日から1965年3月28日までTBS系『タケダアワー』枠(毎週日曜19時からの30分枠)で全10部(計128話)に渡って放映された宣弘社プロダクション製作による大瀬康一主演の連続テレビ時代劇。忍者ブームの火付け役ともなった。1964年にで劇場用映画として2本映画化された。 天明7年(1787年)から寛政2年(1790年)にかけての日本各地を舞台として、江戸幕府11代将軍・徳川家斉の腹違いの兄である松平信千代(大瀬康一)が秋草新太郎と名乗り、公儀隠密として旅をしながら、世の平和を乱す忍者集団との戦いを繰り広げる作品である。   |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『快傑ハリマオ』(かいけつハリマオ)は、1960年4月5日 - 1961年6月27日まで日本テレビ系ほかで放送されていた日本のテレビ映画である。『怪傑ハリマオ』とも表記される。 『月光仮面』を制作した宣弘社の制作による、第4作目のテレビ映画。5部作全65話。太平洋戦争直前の東南アジアやモンゴルを舞台に、正義の日本人男性・ハリマオが、東南アジア(第4部を除く)を支配する某国の軍事機関、彼らと結託する死の商人や秘密結社、スパイ団と戦う冒険活劇である 太平洋戦争直前、マレー半島に大日本帝国陸軍に協力した義賊「マレーの虎」「ハリマオ」こと谷豊という人物がいた。谷の活躍は当時のマスコミで宣伝され、大映が現地ロケを行って『マライの虎』という映画を制作し、大ヒットさせている。 第2部以降のオープニングには「ハリマオとは? マレー語で 虎のことである」というテロップが表示されている。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

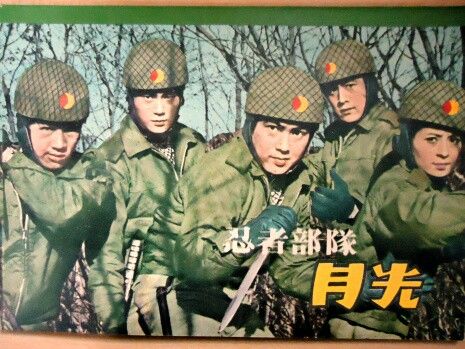

『忍者部隊月光』(にんじゃぶたい げっこう)は、1964年(昭和39年)1月3日から1966年(昭和41年)10月2日までフジテレビ系で全130話が放送された、国際放映製作の特撮番組。モノクロ作品。吉田竜夫の漫画『少年忍者部隊月光』を原作として、時代を第二次世界大戦中から現代に、主人公たちの年齢を少年から青年に置きかえている。第118話からは『新忍者部隊月光』(しんにんじゃぶたいげっこう)と題して放送されていた。  正義と世界平和を守ることを目的とする「あけぼの機関」に所属する、伊賀流・甲賀流忍者の末裔で編成される「忍者部隊」が忍術などの能力を駆使して悪事と戦う物語。「月光」は部隊長のコードネーム。 企画当初は原作同様、時代設定は戦時中で、忍者部隊は陸軍参謀本部直属の秘密潜入部隊とされていたが、シリーズ構成上の問題から、現代に修正された[3]。 忍者部隊は、ネットを掛けたヘルメットと革ジャンパーを着用、背中に日本刀を背負った独特のコスチュームで任務を遂行する。初期は迷彩色のコスチュームが中心で、緑色のジャンパーをその上に羽織っていたこともあった。季節や、任務によってコスチュームを変更するのは他の作品にはない特徴となっている。拳銃も装備として持ってはいるが、使わずに忍術のみで戦うのが基本。 主な敵対組織は、忍者部隊と同様に忍術を駆使する「ブラック団」、科学技術を悪用する秘密結社「マキューラ」、妖術を操る「まぼろし同盟」。

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

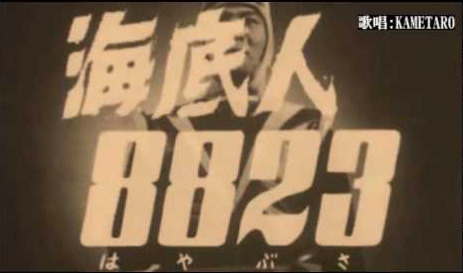

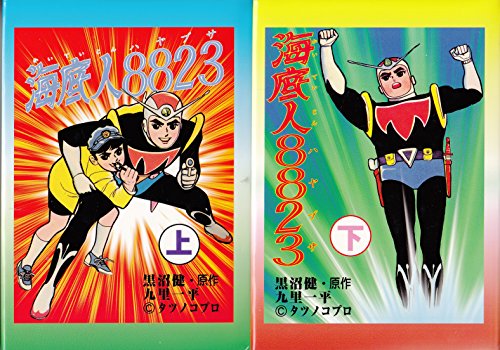

| 『海底人8823』(かいていじんはやぶさ)は、1960年に製作された特撮テレビ番組、および劇中の主人公であるヒーローの名称。大映テレビ室製作。1960年1月3日から1960年6月28日まで(近畿地方では6月26日まで)、フジテレビ系で放映された。

両親を亡くし及川博士の養子として箱根で暮らしていた中学生・勇少年は、謎の流星群が降りしきる中、芦ノ湖畔で斜面の赤土でベルトが外れたまま倒れていた奇妙な服装の男を助けた。海底人・エルデ10008823と名乗るその男はお礼に勇少年に30000サイクルの音波が出る笛を与えた。勇少年に危機が迫り誰にも聞こえない笛の音が2回鳴ると8823が現れ、及川博士が研究中の数式「X132」を狙うブラックスター団の一味と戦う。

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

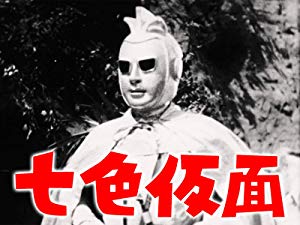

| 『七色仮面』(なないろかめん)は、日本のテレビドラマ。変身ヒーローを題材とした特撮作品で、1959年6月3日から1960年6月30日までNET系で放映された。1960年1月7日の第5部から主演が波島進から千葉真一へ交代、タイトルも『新 七色仮面』(しんなないろかめん)と改められた。

『月光仮面』の川内康範が、七つの顔を持つ男・多羅尾伴内をモチーフにして作り上げた。東映初の仮面ヒーローものであり、『月光仮面』と並び黎明期のテレビ番組を代表するヒーローである。映画『月光仮面』を製作した東映が新たな連続テレビ映画の企画を川内に依頼し、自社制作のテレビドラマを再編集映画として公開する『東映特別娯楽版』の一本として、本作は製作された[2]。劇場公開を前提として35mmフィルムで撮影されており、撮影費用は一本500万円という当時のテレビ番組としては破格の金額で製作された。   |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『月光仮面』(げっこうかめん)は、KRテレビ(現・TBSテレビ)と宣弘社が制作し、『タケダアワー』第1作として1958年(昭和33年)2月24日から1959年(昭和34年)7月5日まで放送されたテレビ冒険活劇番組、またその覆面主人公ヒーローの名。川内康範原作。

日本のヒーロー番組の元祖でもある。時代劇と探偵活劇の要素を組み合わせた作風は、その後のヒーロー番組に多大な影響を与えている。 漫画化された後に実写映画化されている。その後、1972年にテレビアニメ化、1981年に実写映画化、1999年にはキャラクターを転用したテレビギャグアニメ化もされた。 長年にわたって「日本初のフィルム収録によるテレビ映画」と言われていたが、本作以前の1957年に放送を開始していた『ぽんぽこ物語』のフィルムが2019年に発見され、現在はそちらが日本初とされている。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『まぼろし探偵』(まぼろしたんてい)は、1957年に『少年画報』に連載された桑田次郎(現:桑田二郎)の漫画作品、およびそれを原作としたラジオドラマ、特撮テレビ番組、映画作品のタイトル。

『まぼろし探偵』は当初『少年探偵王』のタイトルで連載された。赤い帽子、黒マスク(目の周りを覆うのみ)、黄色いマフラーをトレードマークとする少年探偵が主人公。事件が起きるとさっそうとオートバイに乗って現れる。その正体は誰も知らないが、日の丸新聞の少年新聞記者である富士進。父親は警視庁警部であり、事件に関する情報は自然と耳に入ってくる。いざという時はまぼろし探偵に姿を変え、悪漢相手に二丁拳銃で立ち向かい、難事件を解決していく。 1959年からラジオとテレビでドラマ化され、3本の映画が製作されている。 ドラマや映画で主題歌が歌われ、少年ヒーローを想像して子どもたちの間でまぼろし探偵ごっこが流行った。 テレビドラマ版では拳銃の代わりに電波ピストルを使い、オートバイの代わりに空陸両用自動車「まぼろし号」に乗っている。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

『ナショナルキッド』(英:National Kid )は、1960年(昭和35年)8月4日から1961年(昭和36年)4月27日まで日本教育テレビ(NETテレビ:現・テレビ朝日)系で放送された東映製作の特撮番組、および劇中の主人公であるヒーローの名前。モノクロ作品。東映が手掛けた初のSF特撮作品である。

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『豹の眼』(ジャガーのめ)は、高垣眸の小説作品、およびこれを原作とする映画、テレビドラマのタイトル。

第一部・大陸編、第二部・日本編に分かれ、ジンギスカンの血をひく日本人・黒田杜夫(モリー)と清王朝再興を目指す秘密結社「青竜党」の娘・錦華が、悪のジャガーが率いる秘密結社“豹の眼”とのジンギスカンの隠し財宝争奪戦に挑む。モリーと錦華が危機に陥ると、正体不明の正義のジャガーが現れ2人を助けてくれる。 モリーが持つフビライの矢、ジャガーが持つダッタンの的、錦華が持つオルコンの弓を合わせると隠されたジンギスカンの巨万の財宝のありのがわかると言われている。 第一部は海外編を舞台にした異国情緒が人気となった。撮影は鳥取砂丘や伊豆半島や伊豆大島で行われた。書籍などでは正義のジャガーと覆面姿の悪のジャガーが大きく取り上げられるが、登場は第1部終盤の2回のみである[3]。 第二部の日本編では、原作の高垣眸の代表作である「快傑黒頭巾」の黒装束を白装束に変え、額に村上源氏の紋章を付けた「笹りんどう(ささりんどう)」を名乗るモリーと、ジャガー一味の戦いを描いた。序盤では小海線、後半では八十二銀行野沢支店などでロケが行われた[3]。 前番組『月光仮面』から引き続き大瀬康一が主演を務め、そのほかのスタッフ・キャストも『月光仮面』から継続して参加している者が多い。ヒーロー番組としては初めてクレーンを使用したり、船上での撮影を行うなど大掛かりな撮影が行われた.。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『少年ジェット』(しょうねんジェット)は、雑誌『ぼくら』に連載された武内つなよしの漫画作品、およびそれを原作とするテレビドラマである。漫画、テレビドラマともども人気を集め、昭和三十年代のヒーローとして、現在も根強いファンを持つ。 名探偵船越宏(ふなこし ひろし)の助手である少年ジェットこと北村健(きたむら たけし)は白いマフラー姿でオートバイにのり、シェパードの愛犬シェーンとともに国際スパイのジャック・ジェームスや怪盗ブラック・デビルなどの悪人たちに立ち向かう。ジェットを見守るのが私立探偵の船越と警視庁の荒川課長である。漫画版では船越は「紅さそり」冒頭で殺害されるが、テレビ版ではアメリカに勉強に行くという設定で姿を消す。ジェットの武器は拳銃に似た「スーパーコルト」、必殺技は「ミラクルボイス」。少年ジェットは正義の味方であるので、悪人といえども決して殺さず、スーパーコルトは引き金を引くと相手をしびれさせ、ミラクルボイスも「ウー、ヤー、ター!」と大声を出して震動を起こし敵を失神させる技である。当時、ミラクルボイスは人気を博し、「ウー、ヤー、ター!」は流行語となった。   |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『少年探偵団』(しょうねんたんていだん)はフジテレビ系列で1960年11月3日から1963年9月26日にかけて放送されたテレビドラマである。木曜19:30~20:00に放映、全152話。提供は大正製薬[3]、文明堂。モノクロ作品。 日本テレビの『怪人二十面相』に続く少年探偵団の映像化で、日テレ版と同じく生放送形式で放映された。探偵団は小林少年以下、ケンちゃん、デブちゃん、ポケット小僧、野呂ちゃん、羽柴少年、マメ君、タカ子、マリ子、の九人で、題材は『妖怪博士』など原作の映像化にくわえて、『一寸法師』等乱歩の他の作品も取り入れられていた。主題歌はニッポン放送版ラジオドラマ、映画版でも使われた「少年探偵団の歌」(作詞:壇上文雄、作曲:白木 治信)で上高田少年合唱団が担当した。 生放送であったために失敗も多く、団員役の子役が台詞に詰まると、共演者が「そうでしょ?」などアドリブでごまかして団員役の子役はただ相槌するだけのことがあったという。また、ある回において劇中に挿入される提供の文明堂の生CMで、出演者の一人が同社のキャッチコピーを、「電話は1番、カステラ2番」と読み間違えてしまい、間違えた当人はその回を最後に降板させられた。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『鉄腕アトム』(てつわんアトム、日本での英題はMighty Atom)は、手塚治虫のSF漫画作品及び同作を原作としたテレビアニメ、特撮テレビ番組の作品名、並びに作品内の主人公である架空のロボットの名称である。テレビアニメ版で使用された主題歌の曲名でもあり、同シリーズゲームのタイトル名にもなっている。 21世紀の未来を舞台に、原子力(後に核融合)をエネルギー源として動き、人と同等の感情を持った少年ロボット、アトムが活躍する物語。米題は『ASTRO BOY(アストロ・ボーイ)』。 本作は、1951年(昭和26年)4月から翌年3月に連載された『アトム大使』の登場人物であったアトムを主人公として、1952年(昭和27年)4月から1968年(昭和43年)にかけて、「少年」(光文社)に連載され、1963年(昭和38年)から1966年(昭和41年)にかけてフジテレビ系で日本初の30分テレビアニメシリーズとしてアニメ化された。このアニメ第1作は平均視聴率27.4%を記録しその後、世界各地でも放映された。 1981年には、様々な形で、本作が出版された数の累計が1億冊を突破した。

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『鉄人28号』(てつじんにじゅうはちごう)は、横山光輝の漫画作品及び同作を原作としたラジオドラマ、特撮テレビドラマ、テレビアニメ、特撮映画、劇場版アニメ、舞台演劇、PlayStation 2用テレビゲームの作品名、並びに作品内に登場する架空のロボットの名称である。また、これらの作品中で使用された主題歌(アニメ化作品の主題歌は作詞・作曲:三木鶏郎)の曲名でもある。海外名はGigantor(ジャイガンター)。

太平洋戦争末期に大日本帝国陸軍が起死回生の秘密兵器として開発していた巨大ロボット「鉄人28号」。この鉄人が戦後に現れた。 鉄人を自由に操れる小型操縦器(リモコン)を巡って悪漢、犯罪組織にスパイ団までもが入り乱れる争奪戦に、主人公の少年探偵・金田正太郎も巻き込まれる。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『少年発明王』(しょうねんはつめいおう)は、1961年2月20日から同年8月14日までフジテレビ系列局で放送されていた共同テレビ製作のテレビドラマである。全26話。日清食品の一社提供。放送時間は毎週月曜 18時15分 - 18時45分(日本標準時)。

『少年探偵団』のテイストを持った冒険活劇。普通の子供たちが主人公である点やメカ要素などが人気であったとされる。 主人公「河田不二夫」の名は、放送局のフジテレビから取られている[2]。

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『悪魔くん』(あくまくん)は水木しげるによる日本の漫画作品、およびそれを原作として作成された特撮テレビドラマ、テレビアニメ、並びにこれらの作品の主人公のニックネーム。 「悪魔くん」と呼ばれる少年が悪魔の力を借りて、世界を平和へと導くために戦う物語。社会に対する義憤の感情から生まれた水木の代表作の一つであり、一般的に知名度の低かった魔方陣や呪文といったオカルト世界を広く知らしめた作品でもある。 1963年の貸本漫画から始まり、1966年の『週刊少年マガジン』、1970年の『週刊少年ジャンプ』、1987年の『コミックBE!』、1988年の『月刊コミックボンボン』、1993年の描き下ろし単行本と、掲載誌を変えて断続的にシリーズが発表された。作品は貸本版の松下一郎、『少年マガジン』版の山田真吾、『コミックボンボン』版の埋れ木真吾と、主人公の異なる三種類のシリーズに大別される。単行本は体裁を変えて何度も出版されており、文庫や電子書籍などで読むことが出来る。また、『水木しげる漫画大全集』では全ての作品が復刻された。 映像作品は特撮テレビドラマが1966年から翌年にかけて放送。『少年マガジン』版を原作としており、水木作品では初めての映像化である。1986年には単発のテレビドラマが月曜ドラマランドの枠で放送され、1987年には悪魔くんと鬼太郎の共演が実現したオリジナルビデオが発売された。また、1989年から翌年にかけてテレビアニメが放送され、劇場版も2作製作された。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

『少年ケニヤ』(しょうねんケニヤ)は、山川惣治作の絵物語。また、それを原作とした派生作品。   |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 素浪人 花山大吉(すろうにん はなやまだいきち)は、NETテレビ(現:テレビ朝日)系列にて1969年1月4日から1970年12月26日まで毎週土曜夜8時からの1時間枠で放送された東映制作の連続テレビ時代劇。全104話。 『素浪人 月影兵庫』に引き続く続編。前作最終話の後、一人旅を続けていた焼津の半次(品川隆二)が月影兵庫に瓜二つの素浪人・花山大吉(近衛十四郎)と出会い、再び弥次喜多珍道中の様な展開が始まる。第79話からお咲(南弘子)が加わり、レギュラーが3人になった。 『素浪人 月影兵庫』が回を追うごとに近衛と品川のコミカルなやりとりを中心に人気となり、コメディー色を強めた事で、原作者の南條範夫より原作から逸脱しているとクレームがつけられ、「家督を継ぐため江戸に帰る」ということで一旦終了とし、年を挟んだ翌週から「兵庫にそっくりで、兵庫よりも腕が立つ素浪人」花山大吉(近衛十四郎)を登場させ、新番組という体裁で続行させる処置をとった。 兵庫と別れて一人旅を続けていた半次は、兵庫と瓜二つな浪人花山大吉を見つける。半次は兵庫にかつがれていたと激昂し、兵庫の嫌いな猫を捕まえてきて浪人の首元に乗せたが浪人は全く意に介しなかった。兵庫とは別人と納得した半次は、花山大吉と引き続きヤジキタ道中を続ける、という展開である。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『三匹の侍』(さんびきのさむらい)は、1963年(昭和38年)から1969年(昭和44年)にかけてフジテレビ系列で毎週木曜日20時から20時56分に放映された連続テレビ時代劇。最高視聴率は42パーセントを記録した。全6シリーズ(157話・モノクロVTR作品)。 時は文政年間、宿場から宿場へと、あてどのない流浪の旅を続ける三匹の凄腕浪人が、庶民を苦しめる権力や悪人と闘うテレビ時代劇。 第2シリーズからはリーダー格の丹波哲郎に代わって時代劇初出演の加藤剛がレギュラーに加わり、平幹二朗がリーダー格となった。当時、浅草のコメディアンでまだ無名だった長門勇が演じる桜京十郎は『おえりゃあせんのう』などのとぼけた岡山弁を操り、長門はこの作品により人気俳優となった。     |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『俺は用心棒』(おれはようじんぼう)は、結束信二原作・脚本による東映京都テレビプロ制作のテレビ時代劇。1967年4月3日から同年9月25日までNET(現・テレビ朝日)系列にて毎週月曜午後8時からの1時間枠で全26話が放送された。 結束信二による用心棒シリーズの第1作である。第1作の本放送時はまだ"用心棒シリーズ"と銘打たれてはおらず、単に『俺は用心棒』という番組タイトルであった。番組タイトルにこの銘が冠されたのは、次作『待っていた用心棒』から。そのため、シリーズ第4作の正式名称は『用心棒シリーズ 俺は用心棒』である。   |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『スーパージェッター』は、1965年1月7日から1966年1月20日までTBS系列局で放送されていたSFアニメである。全52話。放送時間は毎週木曜 18:00 - 18:30 本作はTBS(東京放送)が企画したオリジナル作品である。TCJ(現・エイケン)が動画制作を担当。 30世紀のタイムパトロール723号であるジェッターは、悪人ジャガーを追跡中にタイムマシン同士の衝突事故で20世紀に落下してしまう。 タイムマシン・流星号の時間航行機能の故障で20世紀に取り残されたジェッターは、国際科学捜査局の西郷長官の要請を受けて犯罪捜査に協力することを決心する。   |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『少年忍者風のフジ丸』(しょうねんにんじゃかぜのフジまる)は、1964年6月7日から1965年8月31日にかけてNETテレビ系列で全65話が放送された東映動画製作のテレビアニメである。

放送時間は、1964年6月から12月までは日曜日18時30分 - 19時。1965年1月から最終回までは火曜日19時30分 - 20時。モノクロ作品。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

『8マン』(エイトマン)は、平井和正と桑田次郎(現・桑田二郎)による日本のSF漫画、および同作品を元に制作された日本のSFアニメ、およびそれらに登場する主人公の名前である。 漫画版は『週刊少年マガジン』(講談社)に1963年20号から1965年13号まで連載された。テレビアニメ版は1963年11月7日から1964年12月31日までTBS系列局で放送。全56話。漫画版の表記は数字入りの「8マン」であるが、テレビアニメ版の表記は全てカタカナの「エイトマン」である。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『仮面の忍者 赤影』(かめんのにんじゃ あかかげ)は、横山光輝作の忍者漫画、およびそれを映像化した特撮テレビ番組、テレビアニメ作品、劇場映画。 「豊臣秀吉がまだ木下藤吉郎だった頃、琵琶湖の南に『金目教』という怪しい宗教が流行っていた…」という第一部のアバンタイトルにあるように藤吉郎は天下平安を願い、飛騨の里の影一族に助けを求め、赤影、白影、青影の三人の忍者が駆けつける。かくして彼らは藤吉郎の命を受け、金目教配下の奇っ怪な忍者集団との戦いを繰り広げてゆく。   |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『 キャプテンウルトラ』は、日本の特撮テレビドラマ。 TBSが「ウルトラシリーズ第3弾」として、また東映が「宇宙特撮シリーズ」として制作した国産初の本格スペースオペラ作品である。 舞台は21世紀後半。宇宙開発計画の発達によって地球は「宇宙開拓時代」を迎えた。しかし宇宙に進出した人類を待ち受ける未知の危険は絶えなかった。そこで宇宙ステーション「シルバースター」所属の宇宙警察パトロール隊が編成された。ひとたび特殊銃で救援信号があると、隊員・本郷武彦ことキャプテンウルトラは、キケロ星人のジョー、万能ロボットのハックと共に、宇宙船シュピーゲル号を駆ってバンデル星人や様々な怪獣たちと戦い続ける。   |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『遊星王子』(ゆうせいおうじ)は、1958年(昭和33年)11月11日 - 1959年(昭和34年)9月4日に日本テレビ系で放映された日本の特撮・連続テレビ映画であり、1959年製作・公開、若林栄二郎監督による日本の劇場用映画である。主人公の名称を題名としたものであり、テレビ映画の製作は宣弘社プロダクション、提供は東京芝浦電気(現在の東芝)一社であった。 宣弘社のテレビヒーロー第2弾であり、日本初の宇宙人を主人公とするテレビヒーローである。地球を宇宙連邦に加えるべく、からやってきた遊星王子の地球での活躍を描く。   |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『アラーの使者』 (アラーのししゃ) は、日本の連続テレビ映画である。主演:千葉真一[3]、監督:近藤竜太郎、制作:東映・NETテレビ。本放送は、1960年7月7日から同年12月27日まで、全26話がモノクロ・アナログ放送で放映された。 中近東にあるカバヤン王国の王位後継者、ココナツ殿下とその妹マミイは、隠された王国の秘宝を探していた。財宝の隠し場所は4枚の地図に記されている。二人が財宝を狙う紅蜥蜴団に襲われ絶体絶命の危機に陥ったとき、白ターバンに白覆面の正義の味方 “アラーの使者” が現れた!   |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『ひょっこりひょうたん島』(ひょっこりひょうたんじま)とは、NHK総合テレビで放送された人形劇である。 サンデー先生と5人の子供たち(チャッピ、ダンプ、プリン、博士、テケ)がひょうたん島に遠足にやってくる。ひょうたん火山が噴火し、急いで避難しようとするが、あと少しのところで橋が壊れ、ひょうたん島が漂流を始める。途方に暮れる6人の頭上に囚人護送用飛行機からシカゴギャングの「マシンガン・ダンディ」が落下。ダンディが島の食べ物を独占しようとしてサンデー先生と言い争いになる。そのさなか、ベランダが壊れ落ちかけたサンデー先生をダンディが助け、仲直り。大量の盗品をいかだに積んだ海賊、トラヒゲがひょうたん島に漂着する。トラヒゲは食べ物を調達しようとするが、「島の食べ物は少ないから」とダンディが拒否、トラヒゲとダンディの決闘となる。決闘に敗れ、気を失ったトラヒゲをサンデー先生と子供たちが介抱。お礼にテレビを貸すことに。テレビでどこかの大統領「ドン・ガバチョ」の記者会見を見ていると、ドン・ガバチョがテレビから「こぼれ落ちて」ひょうたん島に登場。トラヒゲ倉庫にあった金庫を博士が開けてしまい、その金庫に子供たちが入り、閉じ込められてしまう。サンデー先生は金庫を開けるためダンディに助けを求める。ダンディは正体がばれるのを恐れてためらうが、意を決して金庫を開ける。すると子供5人の他に、5年前から金庫に閉じ込められていた医者、ムマモメムが出てきた。 ※井上ともう一人の原作者である山元護久および担当ディレクターの3人が、いずれも家庭の事情により両親に頼ることのできない子供時代を送ったことから、子供たちの「親」を登場させなかった。 物語の場において発生しうる食糧危機という現実的な問題を回避し、親や大人と隔絶した状況で子供たちが持つ明るさを描くユートピアとするため、登場人物をすべて「死んだ子どもたち」として物語を作っており、サンデー先生と5人の子供たちは最初にひょうたん島に遠足に行った時点で火山の噴火に巻き込まれて死んだ設定になっている。   |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| チロリン村とくるみの木(チロリンむらとくるみのき)は、1956年4月14日から1964年4月3日までNHKテレビ → NHK総合テレビで放送されていた人形劇である。全812回(未放送1回を含む)。1963年4月1日放送分(第558回)からカラー放送を実施。 「ピーナッツのピー子」、「タマネギのトン平」、「クルミのクル子」などの果物や野菜を擬人化したキャラクターと「もぐらのモグモグ」、「ねずみのタコチュー」などの小動物が暮らしているチロリン村。そこで起こる珍騒動の数々。 回が進むと、悪役の「コウモリのブラックバット」、ブラックバットの手下になることもあるがひょうきんで憎めない「イタチのプー助」、「ハラペコ熊のペコポン」など、多彩な登場キャラクターが加わっていった。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『ふしぎな少年』(ふしぎなしょうねん)は、手塚治虫が1961年5月から1962年12月まで月刊誌『少年クラブ』(講談社)で連載した漫画、また1961年4月3日から1962年3月31日までNHKで放送されたテレビドラマである。時間を自由に止めたり動かしたりできるサブタンこと大西三郎が、その超能力を用いて活躍する物語である。 主人公のサブタンこと大西三郎は、友人たちと遊んでいるうちに地下道の壁に吸い込まれ、四次元の世界に入り込んでしまった。そこには黒い人形のような四次元世界の人間たちがおり、サブタンは「時間よ止まれ」「時間よ動け」と言葉を発することで時間を止めたり動かしたりする能力(自分自身は時間が止まっても自由に動ける)を与えられて元の世界に帰った。そしてその力を用いて、人々を危機から救ったり犯罪を食い止めるなどの活躍をする。   |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『怪獣王子』(かいじゅうおうじ)は、1967年(昭和42年)10月2日から1968年(昭和43年)3月25日までフジテレビ系で毎週月曜 19:30 - 20:00 に全26話が放送された、「日本特撮株式会社」製作の特撮テレビ番組。カラー作品。提供はロッテ一社。 地殻変動によって太平洋上に火山島が出現。ちょうどその時、島の上空を通過した旅客機が噴煙に巻き込まれ、海に墜落してしまう。そして旅客機に乗っていた理学研究者の伊吹博士の幼い双子の兄弟の兄、タケルが荒波の中に姿を消した。 数年後、伊吹博士は頻発する海底地震の原因究明の為に火山島を訪れた。だが博士たちは火山島のウラニウム鉱脈を狙う異星人・遊星鳥人の襲撃を受ける。絶体絶命の博士たちだったが、巨大な雷竜ブロントザウルス[注釈 5]とそれに跨った1人の少年によって窮地を脱した。 博士たちを救った少年は、赤ん坊の時に飛行機事故で島に落ち、恐竜プロントサウルスによってひとり育てられた伊吹博士の息子タケルだった。その後、遊星鳥人との戦いで負傷したタケルは博士と共に日本に戻り、母や双子の弟のミツル、妹のヒカルと再会。家族との触れ合いによって人間の優しい心を知ったタケルは日本と火山島を守るため、ネッシーと名付けられた友達のプロントサウルスと共に、得意のブーメランを武器に、遊星鳥人と戦う事を決意する。 タケルとネッシー、そして火山島を守る為に組織された国防省の特別攻撃班「レンジャー遊撃隊」の活躍によって遊星鳥人は全滅した。だが、勝利を喜ぶ間もなく、ガンマー星から新たな侵略者・昆虫人間が襲来。平和を取り戻すため、タケルたちは戦い続ける 。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『スチャラカ社員』(スチャラカしゃいん)は、1961年4月2日から1967年4月30日までTBS系列局で放送されていた朝日放送製作のコメディ番組である。小野薬品工業の一社提供。放送時間は毎週日曜 12:15 - 12:45 (日本標準時) 。 「海山物産」の大阪支店を舞台に、女性社長と支店長、無気力な中年社員に若手社員が繰り広げる騒動を描く高度経済成長時代のサラリーマン・コメディである。舞台は会社の一室で、公開録画(原則として月曜の昼休みの時間帯にABCホール(初代)で行われた[1])ゆえに場面転換もなく、出演者の話芸のみで展開された。   |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

『てなもんや三度笠』(てなもんやさんどがさ)は、1962年(昭和37年)5月6日から1968年(昭和43年)3月31日まで朝日放送制作・TBS系列で放送されたテレビコメディ番組。全309回放送。殆どの時期が白黒放送だが、末期の1967年(昭和42年)12月17日の第294話からはカラー放送になった。放送時間は、毎週日曜日18:00 - 18:30(JST)。前田製菓の一社提供。

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『夢であいましょう』(ゆめであいましょう)は、日本放送協会(NHK)のバラエティ番組。1961年4月8日から1966年4月2日まで毎週土曜日22時台に日比谷会館、日比谷第1スタジオ(H-1)から生放送されていた。「上を向いて歩こう」など数々のヒット曲を世に送り出した。 日本のテレビ放送初期に作られたバラエティ番組である。前身は1959年からNHKで放送された『午後のおしゃべり』とされる[1][2]。 番組には毎回ごとのテーマが設けられて、これに沿ったショートコントで進行し、その合間に踊りやジャズ演奏、外国曲の歌唱などが挿入された。歌手のコント出演や、コメディアンの歌唱などの企画は、後続のバラエティショー番組の原型となった。

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『マグマ大使』(マグマたいし)は、手塚治虫の漫画作品、およびこれを原作にした特撮テレビ番組『マグマ大使』およびOVA。そして、これらの作品の主人公の名である。

マグマ大使とは、地球の創造主アースが、地球侵略を狙う「宇宙の帝王」ゴアとの戦いのために生んだ「ロケット人間」である。マグマ大使は、アースがマモル少年に与えた特殊な笛によって呼び出される。マモル少年たち正義の味方と、地球征服を企む宇宙の帝王ゴア、ゴアが差し向ける敵との戦いを描く。

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

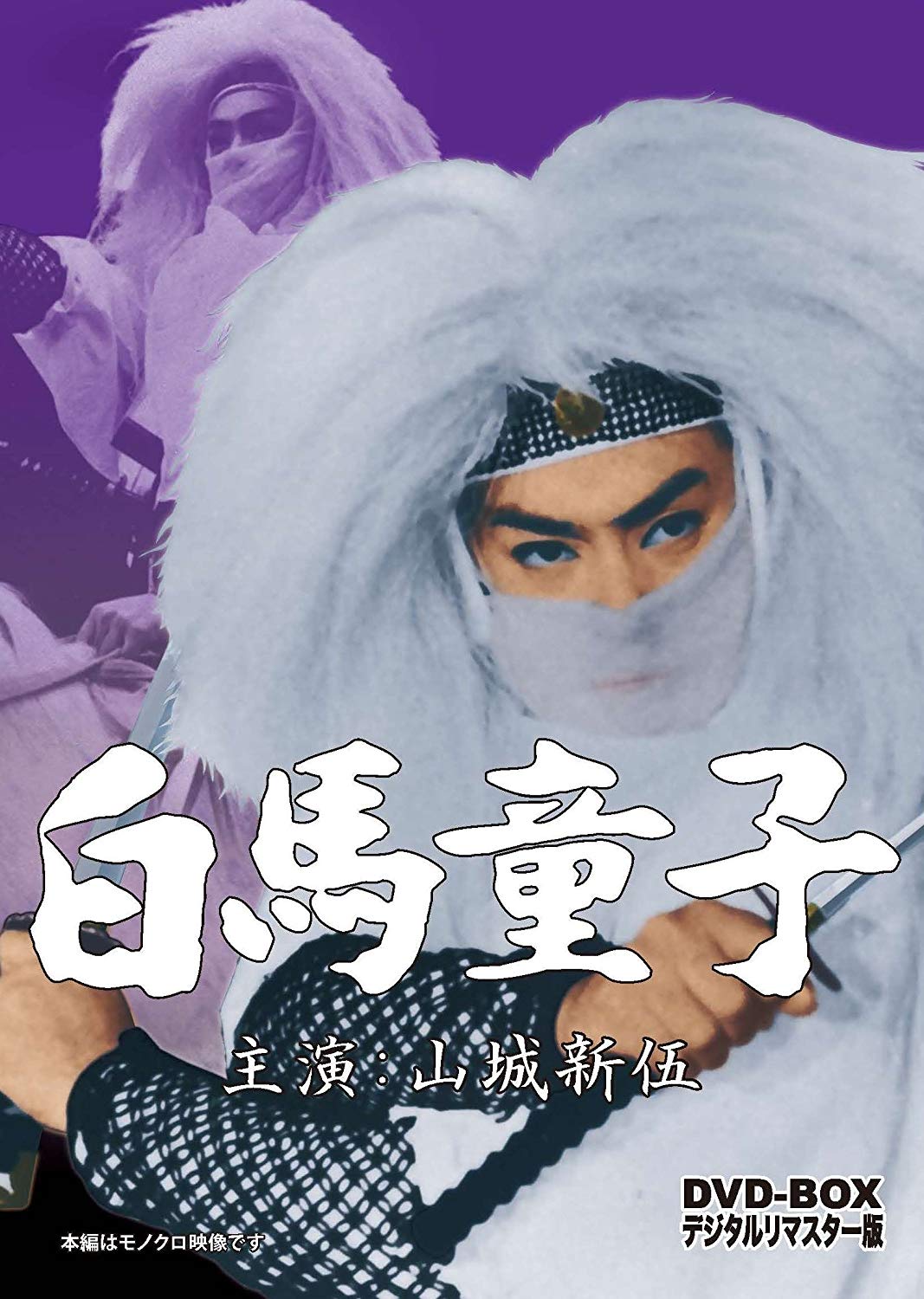

| 『風小僧・白馬童子』(かぜこぞう)は、北村寿夫原作の『紅孔雀』に登場する風の小六の別名。および、風の小六を主役にした東映製作の時代劇。 少年時代を描いた第1部(第13話まで)と、成人後を描いた第2部(第14話以降)の2部構成。第2部の台本ではタイトルが『続風小僧』と記された。年齢設定の変更は第1部で主演を務めた目黒ユウキが中学進学により降板したためであった[1]。第1部でも好調であったが第2部でさらに人気となり、第2部で主演を務めた山城新伍を主演として次番組『白馬童子』が制作された。 白馬童子』(はくばどうじ)は、巌竜司原作による作品であり、これを元に制作されたテレビ時代劇作品。 テレビでは1960年にNET(現・テレビ朝日)で放映され、その中で『南蛮寺の決斗』からは劇場版映画も製作された。 時の将軍の落胤である浪人、葵太郎が、事件が起こるたびに白装束に身を包んだ『白馬童子』となって『流れ星』という名の白馬に乗って登場し、『日輪丸』という名の刀を振りかざして得意の電光二刀流を以って悪人たちを退治し、解決していくという物語。原作は、南村喬の作画によって、少年画報(少年画報社)において連載もされていた。同時期に一峰大二の作画で冒険王(秋田書店)にも連載されていた。

|

「風小僧」出演者

「白馬童子」出演者

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『白馬の剣士』(はくばのけんし)は、1964年1月13日から同年10月26日まで2期にわたってTBS系列局で放送されていた時代劇である。TBSと東伸テレビ映画の共同製作。第1期は全29話。

時は大坂夏の陣の後、豊臣家の元家臣であった仙石疾風之介と筑波蔵人の2人は、それぞれの愛馬「いなずま」と「いかずち」を駆り、主君・豊臣秀頼の遺児である秀丸を守りながら仇敵・徳川家康に立ち向かう。   |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『若い季節』(わかいきせつ)は、1961年4月9日から1964年12月27日までNHK総合テレビで放送されていたテレビドラマである。

共に銀座に本社を構える、ライバル関係にある2つの化粧品会社「プランタン化粧品」と「トレビアン化粧品」を舞台に展開するミュージカル風のコメディドラマ。 当時のドラマは生放送のものが主流であり、本作もその例に漏れずに生で撮影を行っていた。各回のキャストが決まってから台本の執筆に取りかかる必要があったため、生放送当日の昼過ぎに台本が届くことも珍しくなかったという。

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

『番頭はんと丁稚どん』(ばんとうはんとでっちどん)は1959年3月9日から1961年4月まで毎日放送にて毎週月曜19時30分より30分枠にて放映されていたコメディドラマ、またこれを元にした映画作品。毎日放送テレビの開局(1959年3月1日)から間もない頃に始まったテレビ番組の一つである。 オープニングでは幕が閉まったままの状態で、一松・崑松・小松の3丁稚が登場、「おいでやす」とご挨拶をした後、鶴田浩二のヒット曲『好きだった』の替え歌であるテーマソングを歌ってから始めた。

開局したばかり(1959年3月1日開局)の毎日放送にて放映されるとすぐに評判となり、大阪地区では最高視聴率82%(60%や62.3%という説もある)という「お化け番組」となった。

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『七人の刑事』(しちにんのけいじ)は、TBSで放送されたテレビドラマ。警視庁捜査一課の刑事7人の活躍を描く刑事ドラマである。 最初のシリーズは1961年10月4日から1969年4月28日まで放送。当初時間帯は水曜夜8時台だったが、プロ野球のシーズン中はこの時間帯はナイター中継の枠となっていたため、1962年4月以降は定期放送ができなくなり、1962年10月11日からは木曜夜8時台に移動。また水曜時代は日本ビクターの一社提供[1]だったが、枠移動後は複数社提供に変更された。 1964年5月28日で一時休止し、同年8月24日から時間帯を月曜夜10時台に変更して再開した。この期間中に映画版が3本公開、終了後も1973年、1975年に特別編を4本放送。 スタートする前年の1960年から同じKRテレビ(現・TBS)で約1年間放送されていたドラマ『刑事物語』が本作の基となったとされている。 芦田伸介扮する沢田のよれよれのコートにハンチング帽というスタイルは、警視庁に在籍していた刑事、平塚八兵衛がモデルになったともいわれている。

かつて「七人の刑事」と呼ばれた元警察官のうち存命する三人が、裁判で無罪を勝ち取り、女将を失踪と装って殺害し温泉旅館の経営者に納まったサイコパスの快楽殺人者・月岡(風間)の再犯を阻止すべく、現職刑事である沢田の孫娘(高田)の協力を得つつ奔走、認知症を患っていた南の妻ら三人の女性は月岡によって殺害されてしまうが、再び月岡に法の裁きを受けさせるまでを描く。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「事件記者」(じけんきしゃ)は、NHKが製作し、1958年から1966年まで放映されたテレビドラマである。日活と東京映画によって映画化された。

警視庁詰めの新聞記者が所属する「警視庁桜田クラブ[注 1]」と「居酒屋ひさご」を舞台に、激しい取材合戦を続ける事件記者たちの活躍を描いた群像劇である。   |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『赤胴鈴之助』(あかどうすずのすけ)は、福井英一と武内つなよしによる日本の漫画作品、およびそれを原作とするラジオドラマ、映画、テレビドラマ、テレビアニメである。

1957年のほぼ同時期から、大阪テレビ放送(現・朝日放送テレビ)とラジオ東京(KRテレビ、現・TBSテレビ)による2種類のテレビドラマが製作・放送されている。斎藤良輔の著書『日本のおもちゃ遊び』(朝日新聞社)によると、本作は日本初のテレビキャラクター玩具が発売された作品である。 剣技に優れた鈴之助は、江戸に出て父の友人である千葉周作に弟子入りし、修行を積んで心と技を磨く。そんな鈴之助に、兄弟子・竜巻雷之進との確執や、幕府転覆をもくろむ鬼面党との対決など、様々な事件が起きる。だが、鈴之助はいかなる苦難にも負けず、正義と剣の道を貫いていく。 必殺技は、千葉周作の紹介で飛鳥流に弟子入りして伝授された「真空斬り」、物語後半では、それまで片手の手刀で2つにしていた「竜巻」を、両手で交差させながら同時に斬ることによって4つにする「十文字斬り」(後述されるアニメ版では「十文字真空斬り」と称す)にパワーアップする。

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『キイハンター』 (KEYHUNTER ) は、日本のテレビドラマ。1968年4月6日から1973年4月7日の毎週土曜日21:00 - 21:56に放送された[注釈 1]。全262話。制作はTBS・東映。

国際犯罪者の天国・スパイの甘い猟場ともいわれる大都会東京に架空の国際警察特別室を設定して、室長の村岡だけが知っている6人の冒険者・キイハンターが平和をおびやかす組織・陰謀・悪と戦う活躍を描き、どんでん返しを含むストーリーや絶妙のチームワークと、千葉真一のアクション・スタントで大ヒットした東映アクションドラマの代表作である。最盛期には視聴率30%を越えていた。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

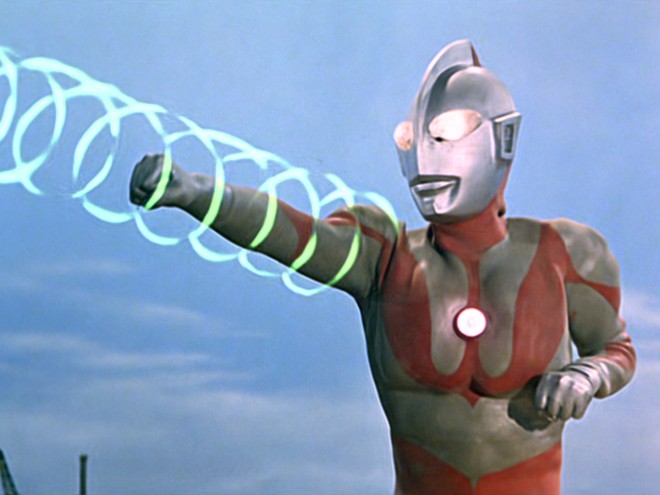

| 「ウルトラマン 空想特撮シリーズ」日本の特撮テレビ番組(カラー)。制作はTBSと円谷プロダクション。 怪獣や宇宙人によって起こされる災害や超常現象の解決に当たる科学特捜隊と、それに協力するM78星雲光の国の宇宙警備隊員であるウルトラマンの活躍劇である。 科学特捜隊のハヤタ隊員は小型ビートルで青い球体と赤い球体を追跡するが、赤い球体と衝突したうえに墜落死してしまう。 赤い球体の正体はウルトラマンだった。M78星雲人の彼は、宇宙の墓場への護送中に逃亡した宇宙怪獣ベムラー(青い球体の正体)を追って地球までやって来た。そして、自分の不注意でハヤタを死なせたことに対する罪の意識からウルトラマンは、ハヤタに自分の命を分け与えて地球の平和を守るために戦うことを決意。こうして、ウルトラマンとハヤタは一心同体となった。 以後、ハヤタはベーターカプセルを点火させてウルトラマンに変身し、怪獣や宇宙人と戦う。   |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

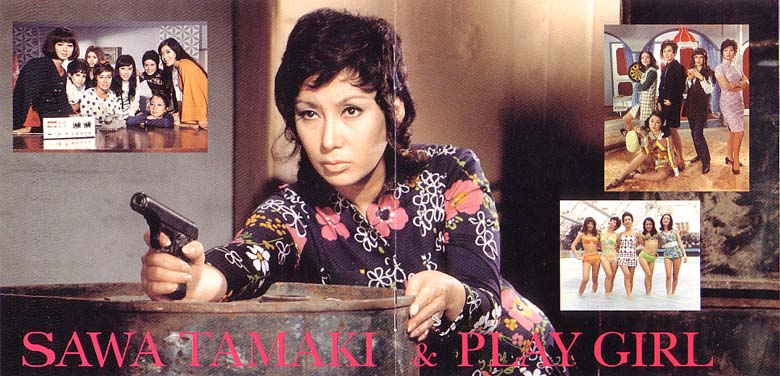

| 『プレイガール』は、東映が制作を担当し、1969年4月7日から1976年3月29日まで、毎週月曜日の21:00-21:56に東京12チャンネル(現:テレビ東京)で放映されたテレビ映画。全287話。なお、続編の『プレイガールQ』、再放送の『プレイガール傑作シリーズ』も同時間帯で放映された。

お色気女性アクションドラマで、当時流行っていたミニスカートから繰り出される前上段蹴りや、それによるパンチラシーン、オープニングのジングルは、黒地に唇、その右下に番組タイトルロゴが流れる。タイトルロゴは集英社の雑誌「週刊プレイボーイ」のものを流用している。サウンドロゴはケン・サンダースが「プレイガール」と録音したものを遅く再生し、超低音な特徴的サウンドロゴとなる。   |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『東京警備指令 ザ・ガードマン』(とうきょうけいびしれい・ザ・ガードマン)及び『ザ・ガードマン』は、1965年4月から1971年12月にかけて延べ6年9ヶ月(全350話)に渡り、金曜21時30分 - 22時30分に放送されたTBSのテレビドラマである。

当時はまだ発展途上だった警備という業種をテーマとした作品。高倉キャップ率いる会社企業の警備業「(株)東京パトロール」を舞台に、犯罪と事件から市民を守るガードマン(警備員)たちの奮闘を描く。 警備員というと制服を着て特定の場所の安全・秩序を守る仕事というイメージがあるが、この作品の主人公たち7人のチームは主に私服(背広)姿。また、その行動範囲も、潜入捜査を始め、地方はもちろん海外に至るまで非常に広範である。活動スタイルは警備員より警察の捜査員に似る。 放送当時が高度成長期であったこともあり、当時では珍しかった海外ロケもKLMオランダ航空とのタイアップで、ヨーロッパを中心に多く行われた。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 外国のテレビドラマ 三バカ大将、名犬ラッシー、ローン・レンジャー、ローハイド、コンバット、スパイ大作戦、ポパイ、サンセット77、奥様は魔女、ベンケーシー まだまだ、いっぱい有りましたが、思いつくままの作品です。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 三ばか大将(さんばかたいしょう、英: The Three Stooges)は、アメリカ合衆国のボードビル出身のコメディーグループ。及び彼らが主演していた短編映画シリーズ、さらにそれをテレビ用に編集して放送していた番組である。尚、「3ばか大将」との表記も存在する。

『三ばか大将 (The Three Stooges)』は、アメリカでは1930年代より短編映画の人気者で、テレビ時代が始まった1949年にはかつての短編映画をテレビ用に編集し放送、あまりの人気に加えテレビ草創期のソフト不足もあり、おびただしい回数再放送されてアメリカ人が誰でも知っているコメディーの大スターとして認識される様になった。 メンバーは何回か交替しているが、最も有名なユニットが丸坊主のデブで石頭 (Knuckle head) のカーリー・ハワード(Curly Howard

1903.10.22-1952.1.18、日本語吹き替えは和久井節緒)、彼の実兄であるオカッパ頭で常に不機嫌なリーダー、カラ威張りのモー・ハワード(Moe

Howard 1897.6.19-1975.5.4、日本語吹き替えは藤岡琢也)、そしてお茶の水博士の様な髪型でporcupine (ヤマアラシ、日本語版ではポンコツ)と呼ばれていたラリー・ファイン(Larry

Fine 1902.10.5-1975.1.24、日本語吹き替えは江幡高志)である。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『名犬ラッシー』(めいけんラッシー、英語: Lassie)は、小説『名犬ラッシー 家路』(原題:Lassie Come-Home)を原作とする作品シリーズのタイトル、およびその主人公であるメスのコリー犬の名前である。"Lassie" とは、スコットランド語で「お嬢さん・少女」を意味する愛称的な言葉である。 ラッシーは、元来はイギリス系アメリカ人作家のエリック・ナイト (Eric Knight 1897-1943) が創造し、1938年のサタデー・イブニング・ポスト紙上に掲載した短編作品『名犬ラッシー 家路』の主人公である。この短編は、1940年に小説として単行本化された。 ナイトのオリジナルの話では、英国ヨークシャーに住む幼い少年が、類い希な美しさと気高さを持ったラフ・コリーを所有していたが、少年の一家が経済的な困窮に直面し、やむを得ずにラッシーを金持ちの貴族に売却した。少年と犬は別離を悲しみ、わけても新しい所有者がラッシーを何百マイルも先の自分の領地があるスコットランドへ連れていったため、悲しみはさらに募った。しかし、ラッシーはコリーの持つ本能と勇気で逃げだし、小説はラッシーが故郷へと、彼女の愛する少年のいる土地へと、家路を辿る苦難の旅を描いている。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

『ローン・レンジャー』(The Lone Ranger)は、ジョージ・W・トレンドル(George W. Trendle)、フラン・ストライカー(Fran Striker)原作の、西部劇を題材としたラジオドラマ。またそこから派生したコミック作品、テレビドラマ、劇場映画作品。 |

テレビドラマ

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『ローハイド』(Rawhide)は、1959年から1965年にかけて米CBSで制作・放送されたドラマ(テレビ映画、西部劇)である。

日本では、同時期の1959年から1965年まで、NET(現テレビ朝日)系で放送された。その後、数度再放送が行われ、2006年にNHK-BS2、2017年にはイマジカBSでも放送された。 南北戦争後の1870年代のアメリカ西部を舞台に、テキサス州のサンアントニオからミズーリ州のセデリア(セダリア)まで約3000頭の牛を運ぶカウボーイ達の長い道中ロングドライブで起こる様々な出来事や事件を描く。主演は隊長ギル・フェイバー (エリック・フレミング)、副隊長(劇中では「補佐役」と表現されていた)のロディ・イェーツ(クリント・イーストウッド) で、これに斥候ピート・ノーラン(シェブ・ウーリー) 、料理人ウィッシュボン(ポール・ブラインガー)らが絡む一話完結の番組であった。 英語の"Rawhide" は、「ロー(raw、生の)」+「ハイド(hide、皮)」、つまり「生皮(きかわ)」「生皮の鞭」「生皮の鞭で打つ」などを意味するが、そこから派生してカウボーイ達のズボンの上から着用する革製のズボンカバーのことを指す言葉でもあり、この番組では初期にそのように説明されていた。そしてローハイドの主題歌では歌の合間に牛を追う掛け声と鞭音が鳴り響いている。

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

『コンバット!』(英: 「Combat!」)は、米ABCで1962年から1967年まで放送されたアメリカのテレビ番組(連続テレビドラマ)。第二次世界大戦下での、アメリカ陸軍歩兵連隊のある分隊の活躍を描いている。 日本でも吹替えにより全152本が放送され、60年代を代表する海外ドラマとして現在も知名度が高い。 時は第二次世界大戦末期の1944年初夏、ところはフランス国。アメリカ陸軍第361歩兵連隊第3大隊K中隊に属する、第2小隊の隊長ギルバート・ヘンリー少尉と、少尉麾下の一分隊を率いる隊長チップ・サンダース軍曹を中心とした歩兵達の「ヒューマンドラマ」である。 ヒューマンドラマと言われる所以は、物語の主題が軍事ではなく、「戦争を通じた人間模様」を描くことにある為である。このため戦争は舞台に過ぎず、第1話以外は、特別に戦争の展開と物語はリンクしておらず、史実の具体的な内容はストーリーに反映されていない。オーバーロード作戦(別名ノルマンディー上陸作戦)から物語がスタートし、第二次世界大戦末期の西部戦線(地域は漠然とフランス)が舞台であったが、架空の作戦や架空の戦線でドラマは進行する。パリの解放といった、具体的な時期を推定できる事象もほとんど登場しない一方で、各エピソードには心理的葛藤などを題材としたテーマが毎回設けられていた。カラー化に伴う製作費高騰などにより5年目で打ち切られたため厳密な意味での「最終回」は存在せず、終戦まではついに描かれなかった。

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『スパイ大作戦』(スパイだいさくせん、原題: Mission:Impossible)は、1966年から1973年まで放送されたアメリカ合衆国のテレビドラマ。毎回1時間枠、全171話。

指令の伝達に於いて、“当局”の人間とリーダーは直接に会わない。リーダーは、事前に何らかの連絡方法で伝えられた指令伝達場所に出向く。 そこにある写真を見ながらレコードまたは、小型オープンリール式テープレコーダーなどに録音された指令を聞く。 指令の最後には「例によって、君、もしくは君のメンバーが捕えられ、あるいは殺されても、当局は一切関知しないからそのつもりで。」とのメッセージが入っている。 指令が終わると「なお、このテープは自動的に消滅する。」というメッセージとともに仕掛けられていた爆弾が起爆したり、発火装置が作動し破壊される。 指令がなく活動することもある。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

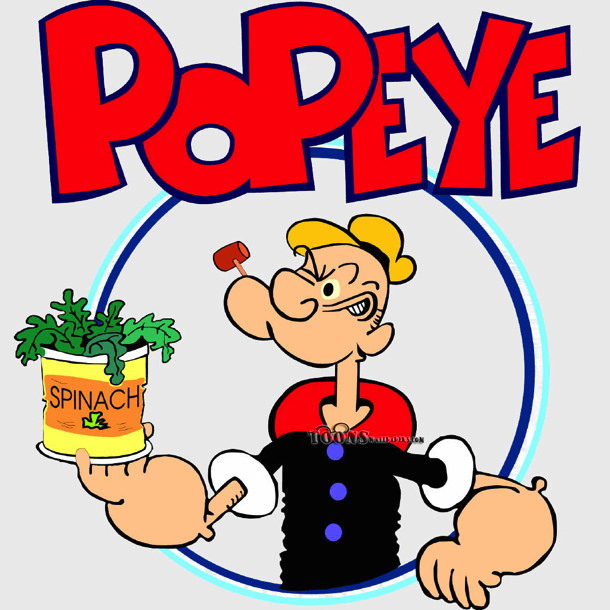

| ポパイ(Popeye)は、アメリカ合衆国の漫画家エルジー・クリスラー・シーガーによるアメリカン・コミック・カートゥーン作品、及びその代表的な登場キャラクターの1人で、架空の水兵または船乗りである(作品によって水兵であったり船乗りであったりする)。 物語は、ほうれん草を食べると超人的パワーを出すセーラー服姿の小男ポパイと、その恋人オリーブ、そしてポパイの天敵である大男ブルート(ブルータス)の三人をめぐるコメディである。時々物語の舞台が西部劇や中近東などのシチュエーションになったり、他の物語、映画などのパロディになったりする事もある。その場合にはそれに適した役回りを演じることもある。   |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| サンセット77(原題:77 Sunset Strip)は、1958年から1964年にかけてアメリカ・ABCにて放映されたテレビシリーズ。ワーナー・ブラザース・テレビジョン制作。当時ワーナー・ブラザースはテレビ映画の私立探偵ものでこの「サンセット77」の他に「サーフサイド6」「ハワイアン・アイ(英語版)」「バーボン・ストリート(英語版)」のシリーズを製作して私立探偵四部作とも呼ばれたが、もっとも長い人気だったのはこの作品である。

ロサンゼルスのサンセット大通り77番地に事務所を構える私立探偵事務所。ここを本拠とする2人の私立探偵スチュワート・ベイリー(エフレム・ジンバリスト・ジュニア)とジェフ・スペンサー(ロジャー・スミス)が毎回難事件に挑む、というのが作品のプロットである。 作風は「ピンキーサスペンス」と宣伝され、金髪の女性が毎回出演して、私立探偵と恋のさや当てをしたりしながら展開する。第3シーズンには最初は駐車場係であったクーキー(エド・バーンズ)が私立探偵となり、そこへレックス・ランドルフ(リチャード・ロング)が加わったりしている。なお最終第6シーズンになるとエフレム・ジンバリスト・ジュニア以外は全て降板してベイリー探偵だけの物語となり放送を終了している。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『奥さまは魔女』(おくさまはまじょ、原題:Bewitched)は、1964年から1972年までアメリカのABCで全254話が放送された、シチュエーション・コメディのテレビドラマ。

日本でも1966年から日本語吹替版がTBSと毎日放送で放映された。 に反対する母親のエンドラを初めとする彼女の親戚たちも現われ、スティーブンス家に次々と珍騒動が巻き起こる。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

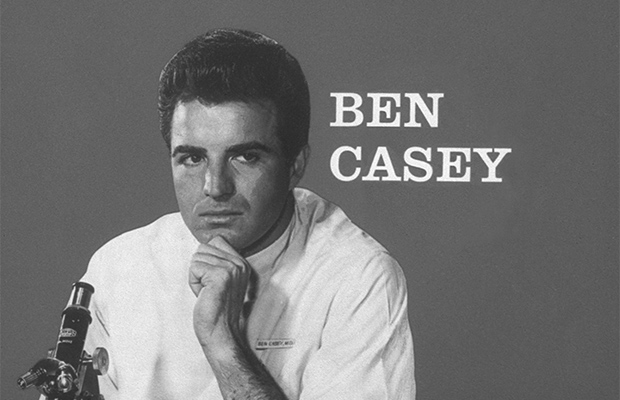

| 『ベン・ケーシー』(Ben Casey)は、1961年から1966年まで放送されたアメリカのテレビドラマ。総合病院の脳神経外科に勤務する青年医師ベン・ケーシーを主人公に、病院内での医者と患者との交流を通じて医師としての成長を描き、当時高い評価を得たメディカルドラマである。 生死の境を分けるスリリングな手術シーンもリアルに描かれ、放送当時は大きな話題となったが、本作は、そのオープニング(「男、女、誕生、死亡、そして無限」のナレーションとともに、黒板に「♂, ♀, ✳, †, ∞」の記号がチョークで描かれる場面)も広く知られている。 総合病院の若き脳外科医ベン・ケーシーは、医師としての腕は一流だが、妥協を嫌う正義感や医学への情熱から、病院内の上層部やスタッフをはじめ、時には患者と意見が衝突することもしばしば。そんなケーシーを暖かく見守り、助言し、指導するのがベテラン先輩医師のデヴィッド・ゾーバだ。彼の指導のもと、ケーシーは治療や手術に献身するその過程で、患者とその家族、同僚医師や看護師たちとの間に起こるトラブルなど、さまざまな問題に直面していく……。    |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『逃亡者』(とうぼうしゃ、The Fugitive)は、アメリカABC系列で、1963年から1967年まで放送され、高視聴率を記録したテレビドラマ。 インディアナ州スタッフォードの小児科医リチャード・キンブルは、妻ヘレンと口論し家を飛び出すが、帰ってみると彼女は殺害されていた。その直前、彼は片腕の男が家から飛び出すのを目撃したが、警察はキンブルを犯人として逮捕する。彼は裁判で有罪となり、第一級殺人で死刑を宣告される。キンブルは、スタッフォード警察のジェラード警部に護送され、鉄道で州刑務所の死刑執行室に向かうが、列車が脱線事故を起こした際の混乱に紛れ、逃走に成功する。全国に指名手配されるが、キンブルは半白だった髪を黒く染め、名前を変え、場所を移動し、さまざまな労働に就きながら、真犯人と思われる片腕の男を探し求める。そんなキンブルを、ジェラード警部は執拗に追跡する。

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| バラエティー番組 シャボン玉ホリデー、ジェスチャー、お笑い三人組、私の秘密、連想ゲーム、etc 当時はクイズ番組が人気だったようですが、”てなもんや三度笠”や”夢であいましょう”などはこちらのジャンルかもしれませんね。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『シャボン玉ホリデー』(シャボンだまホリデー)は、1961年6月4日から1972年10月1日、および1976年10月9日から1977年3月26日まで日本テレビで放送されていた音楽バラエティ番組である。 番組はまず「牛乳石鹸提供、シャボン玉ホリデー!」のタイトルコールに次いで、乳牛の鳴き声でオチとなるコントをやり、その後ザ・ピーナッツがテーマソングをシャボン玉の舞う中で歌い、毎回一つのあるテーマに沿ってザ・ピーナッツ、ハナ肇とクレージーキャッツ、そして毎回登場するゲストを交え、コント・歌・トークなどを展開。番組からは数多くのギャグが生まれ、特に植木等の「お呼びでない?こりゃまた失礼致しました!」は番組を代表する伝説的なフレーズとして親しまれた。ハナが病気で寝たきりの父親、ピーナッツがその娘に扮し、(ピーナッツ)「おとっつぁん、おかゆが出来たわよ」(ハナ)「いつもすまないね」で始まるコント。「お呼びでないコント」や「キントトコント」などと絡ませることが多かった。   |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『ジェスチャー』は、1953年2月20日から1968年3月25日までNHKで放送されたクイズ番組である。テレビの特性を生かし、その草創期を代表する番組である。テレビクイズ番組の草分けとして有名だが、テレビ本放送におけるクイズ番組第1号は『私の仕事はなんでしょう』(1953年2月5日〜1954年5月30日)である。 東京千代田区内幸町に所在していた旧NHKホールからの30分番組で、柳家金語楼率いる白組(男性陣)と水の江瀧子率いる紅組(女性陣)に分かれ、視聴者が応募した問題を解答者がジェスチャーのみで表し、それを時間内に当てていくゲームにより番組は進行した。10年にわたり司会を務めた小川宏(当時NHKアナウンサー)も番組の顔だった。番組演出は富田静が担当した。この手法は、日本テレビ『シャープ・スターアクション』に受け継がれた。 複数のジェスチャーを組み合わせるため、もしくはジェスチャーを訂正するための「…は置いといて、」(箱を動かすように両手を横に振る)というポーズが流行した。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『お笑い三人組』(おわらいさんにんぐみ)とは、1955年11月から1960年3月までNHKでラジオ放送され、1956年11月から1966年3月までテレビ放送された公開バラエティコメディ番組。

落語家の三遊亭小金馬(現:4代目三遊亭金馬)、講談師の一龍齋貞鳳、ものまね芸人の3代目江戸家猫八の3人を中心に、楠トシエ、音羽美子、桜京美、武智豊子、渡辺篤がレギュラー出演した。 物語の舞台は「あまから横丁」に始まり、時代劇では「あまから長屋」、役柄を変えて再び「あまから横丁」と、2度リニューアルされた。 第3期では「八ちゃん、おたまちゃん、うー」というギャグが大いに受け、エンディングでは3人が主題歌を歌い、剽軽に踊りながら終わるのが定番であった。

|

あまから横丁(第1期)あまから長屋(時代劇、第2期)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 私の秘密(わたしのひみつ)は、NHK総合テレビで放送された日本のクイズ番組である。1959年に放送番組として初めて第7回菊池寛賞を受賞した。 アメリカの人気番組『I've Got a Secret』の日本版として制作された[2]。一般視聴者からの参加者が登場し、その参加者の持つ特技、趣味、自慢などを4人の著名人で構成された解答者が質問を通じて当てる、という内容であった。後のクイズ番組のように最多正解者を表彰するルールはなく、トークショー的な要素が強かった。また、解答者ゆかりの人物を当人に秘密で登場させる「ご対面」のコーナーが併設された。 初代司会者の高橋圭三による番組冒頭の決まり文句「事実は小説より奇なりと申しまして、世の中には変わった珍しい、あるいは貴重な経験や体験をお持ちのかたがたくさんいらっしゃいます」は流行語となり、この番組は高橋にとって出世作となった。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『連想ゲーム』(れんそうゲーム)は、1969年4月から1991年3月までNHK総合テレビで放送されたクイズ番組である。 1968年4月8日に始まった番組『みんなの招待席』(月曜20:00 - 21:00放送)の1コーナーから始まり[1]、1969年4月9日から独立した番組として放送され[2]、1991年3月20日まで22年続いた[注 1]。この番組は、最初の『みんなの招待席』の時代からカラー放送である。 アメリカCBSのクイズ番組『Password』をヒントに得て、製作された[3]。 放送時間は、1969年4月9日から12月17日までは毎週水曜20:00 - 20:30、1970年1月10日から1978年3月25日までは毎週土曜19:30 - 20:00、1978年4月5日からは毎週水曜19:30 - 20:00であった[注 3]。 尚、土曜放送時代はプロ野球中継など臨時編成が優先されていた関係で休止週が多く、特にナイター対応のために土曜19:30からの90分枠をワイド枠の「土曜スペシャル」が編成され、その第一部扱い(19:30 - 20:00)で当番組が放送された1971年度に関しては、特にナイターシーズンの上半期(4月 - 9月まで)で放送されたのはわずか9回、年間を通じても29回という少なさであった。その後、水曜に移動した後も、夏季(7月末 - 8月にかけて)と年末年始では特集番組のために放送休止が相次ぎ、結果的に『みんなの招待席』時代も含め23年に及ぶ放送期間を誇りながら、放送1000回に到達できないまま放送終了を迎えている(単独番組としては全915回(特集番組を含む)、前身を含めても計962回)。 男女の解答者達が「白・紅」と2チームに分かれて競い合う形式は、紅白歌合戦と同形式である。 オープニングテーマ終了後の司会者の挨拶は「こんばんは。水曜夜7時半、今夜も連想ゲームでお楽しみください」と言ったが、徳田章はそのあとに「連想は十人十色と申します。今夜はどんなに楽しい、そしてユニークな連想が飛び出してくるのでしょうか」も追加した。これは、2003年の復刻版でも同様だった。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 以上、思いつくままに集めてみました。まだまだ沢山有りますよね! 魔女っ子メグちゃんやエースを狙え、etc 個人的な記憶では、昭和30年頃、テレビが普及し始めて、近所の「小山組」にテレビをお茶の間で見に行ったのを思い出します。当時、巨人、大鵬、卵焼き、ということで、野球中継、相撲中継、レスリング中継を見に行きました。我が家にテレビが入ったのは小学校5年生の頃だったかな?ローン・レンジャー、ベンケーシーなど海外ドラマが好きでした。(家族が?)ララミー牧場は見たかったが、石川では放送がなかった。 誰かが、このコーナーを見て、「あの番組ってどんなんだったけ?」などと注文が有ったら、調べて追加することにしよう。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||